ますます、いよし。

ホーム > 暮らし > 安全・安心なまちづくり(防災・防犯・交通安全など) > 防災 > 一人ひとりの防災対策(地震編) > 南海トラフ地震の基礎知識

ここから本文です。

掲載日:2025年10月15日

南海トラフ地震の基礎知識

いつ起こるか分からない南海トラフ地震

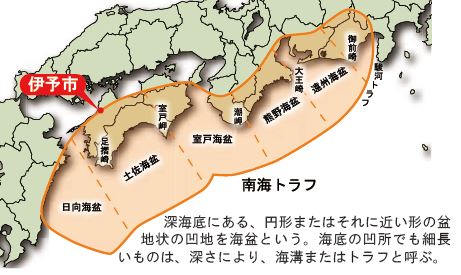

| 南海トラフとは、駿河湾を東端とし、日向灘までの海底のプレート活動および活動によるひずみ・すべりの起こる領域で、非常に活発で大規模な海溝型地震の発生帯です。この領域では1707年の宝永地震、1854年の安政地震、1946年の昭和南海地震など、100年から150年間隔で大地震が繰り返し発生しています。昭和南海地震以降、現時点で約80年が経過していることから、今後30年以内に60%~90%程度以上の確率で発生すると予想され、いつ大地震が起こってもおかしくない状況です。 |

|

伊予市における南海トラフ地震の被害想定と震度分布

| 最大震度の予測 | 震度6強 | 市内の2割(市内の8割が6弱) |

|---|---|---|

| 最高津波の水位 | 約4.3m | 森漁港(伊予港は約4.2m) |

| うち津波の高さ | 約2.5m | 森漁港(伊予港は約2.4m) |

| 全壊棟数 | 約2000棟 | うち78%は揺れによる全壊 |

| 半壊棟数 | 約4700棟 | うち82%は揺れによる半壊 |

| 火災による消失棟数 | 約4900棟 | 市内の建物の約16% |

| 死者数 | 約560人 | うち津波による死者約430人 |

| 負傷者数 | 約1240人 | うち建物倒壊による負傷者約1080人 |

| 避難者数 | 約12500人 | 発災一日後。帰宅困難者約5500人 |

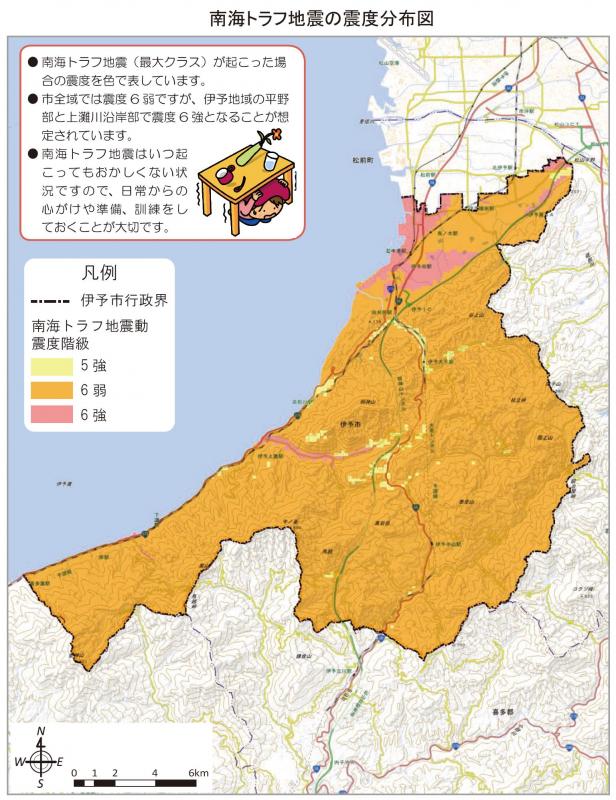

南海トラフ地震(最大クラス)が発生した場合の震度を色で表しています。伊予市内全域で震度6弱、伊予地域の平野部と上灘川沿岸部では震度6強となることが想定されています。

震度による状況

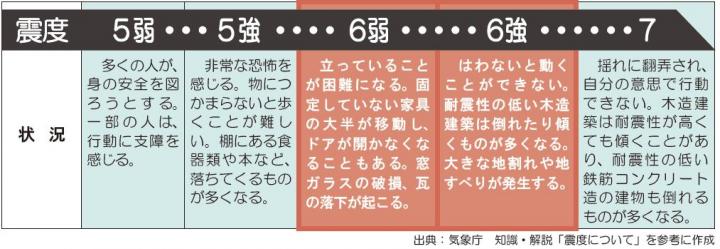

伊予市で想定される震度6弱の状況は、以下のとおりです。

震度6弱

立っていることが困難となる。固定していない家具の大半が移動しドアが開かなくなることもある。窓ガラスの破損、瓦の落下が起こる。

震度6強

はわないと動くことができない。耐震性の低い木造建築は倒れたり傾くものが多くなる。大きな地割れや地すべりが発生する。

地震のときに発生する可能性のある災害

| 火災 | 地震で怖いのは火災です。たとえ小さな揺れでも必ず火の始末を心がけましょう。1923(大正12)年の関東大震災のときには炎を巻き込んだ竜巻状の空気の渦が発生し、その猛烈な炎と風によって急速かつ広範囲の火災延焼を引き起こしました。火災の旋風は、焼死(窒息)の危険があります。 |  |

|---|---|---|

| 建物の倒壊 | 地震の強い揺れにより、多くの建物で壁のタイルや窓ガラスが割れて落下したり、ブロック塀や自動販売機などが倒れたりして危険です。また、建物倒壊により窒息死・圧死する危険があります。阪神・淡路大震災では高速道路が倒壊し、住宅街では倒壊した住宅が道路をふさぎ、人と車が通れなくなりました。 |  |

| がけ崩れや地すべり | 直下型新潟県中越地震では、いたるところで斜面崩壊や地すべりが発生し、くずれた土砂が道路やライフラインを寸断しました。また川をふさいで水の流れをせき止める河道閉塞(天然のダム)が発生しました。河道閉塞とその決壊(土石流)は人的被害とともに生活基盤を破壊する大きな損害を与えます。 |  |

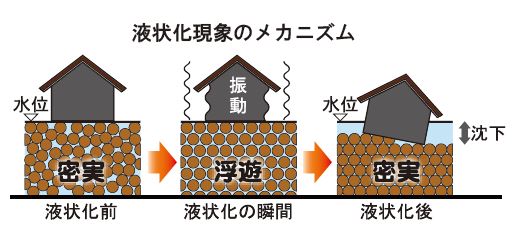

| 液状化現象 | 埋立地や河川の下流域、湖や沼の周辺低地などが液状化の危険地帯です。砂と水の多い地盤では地震の強い揺れが襲うと、砂粒は水とともに液体のように流動するようになります。1964年の新潟地震では多数のビルが傾いたり沈下し、4階建ての県営アパートがほぼ横倒しになりました。 |  |

液状化危険度想定分布図

液状化とは、地震の揺れによって地盤の結合力が低下し、地下水を含んだ泥などが吹き上がったり、地盤が沈下、陥没したりすることを言います。

南海トラフ地震を想定した液状化危険度想定分布図では、海岸低地部で危険度が高い地域があると想定されています。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください