ここから本文です。

掲載日:2025年3月24日

はばたき教室の不定期日記

令和7年3月17日「ご卒業おめでとうございます。」

3月17日は市内中学校の卒業式でした。「みんな卒業式に行くことができたかな。式には参加できたかな。卒業証書は受け取れたかな。」などと心配はつきませんが、なんと、通室している3年生が続々と教室に来て、卒業証書を見せてくれました。晴れやかな笑顔や和やかな卒業生のそれぞれの笑顔を見て、指導員もほっと安堵したしだいです。

3月17日は市内中学校の卒業式でした。「みんな卒業式に行くことができたかな。式には参加できたかな。卒業証書は受け取れたかな。」などと心配はつきませんが、なんと、通室している3年生が続々と教室に来て、卒業証書を見せてくれました。晴れやかな笑顔や和やかな卒業生のそれぞれの笑顔を見て、指導員もほっと安堵したしだいです。

春休みはじっくりと心と体を休め、リフレッシュし新たな生活に元気に飛び込んでいってほしいものだと切に願う次第です。みんな、きっと大丈夫だよ!!!

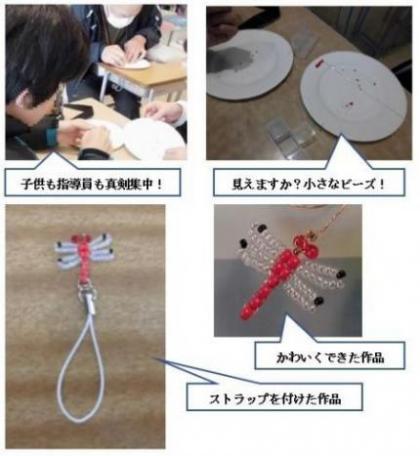

令和7年2月13日「ビーズでハッチョウトンボ」

日本一(世界一とも)小さなトンボ「ハッチョウトンボ」をご存じでしょうか。愛媛県でも西条市に生息しているそうです。全長2cmほどで、オスが赤い胴体、メスはベージュや黄、黒などの縞模様をしています。今回のものづくりタイムではオスをビーズで作ってみました。大変小さいので作っている様子など分かりにくいのですが、完成品の方は拡大した画像でご覧になっていただければと思います。銅線をビーズの穴に通しながら形作っています。(画像が少し不鮮明ですがご容赦ください。)

令和7年1月9日<謹んで新年のお喜びを申し上げますm(__)m>

令和7年(2025年)巳年がスタートしました。はばたき教室の児童・生徒達も自分で新年の目標を決めて日々の歩みを進めています。昨年は新年早々に能登半島沖の大地震があるなど不安な年明けでした、今年は何事もなく平穏なお正月でした。以後もおだやかな1年であるようにと願っています。

はばたき教室では、子どもたちの一歩一歩の確かな成長を見守ながら生活を共にし、有意義に3学期を過ごして進級進学を迎えてもらいたいものだと願っております。

今年も本教室の活動等につきまして不定期日記を掲載してまいりますので、ご理解ご協力をどうかよろしくお願いいたします。

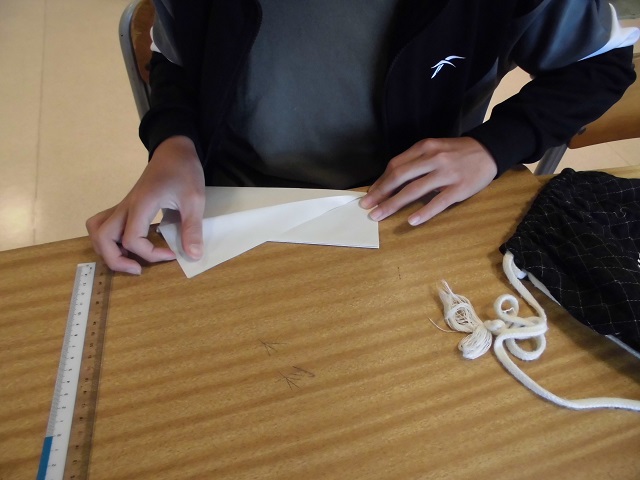

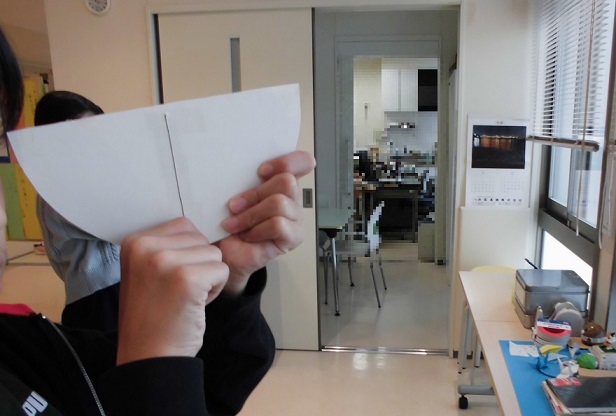

令和6年12月5日「はばたく紙飛行機づくり」

はばたき教室にぴったりな、はばたく紙飛行機の作成動画を見つけ、教室で作ってみることにしました。前もって指導員が作ってみると、本当に生きているようにパタパタと羽を動かして飛びました。

折り方など結構難しいところもありましたが少しずつ折り進め、全員完成させることができました。教室内でさっそく飛ばしてみましたが、思うようにはばたいて飛んでくれません。時間一杯悪戦苦闘しましたが、満足のいくはばたき飛行は再現できませんでした。空気が乾燥していて紙が変質していたのでしょうか。後日、指導員が作成に再挑戦したところ、何とかきれいにはばたいて飛ぶ紙飛行機ができました。(^^)

令和6年11月28日「象限儀づくり」

11月のものづくりの活動で象限儀(しょうげんぎ)を作りました。古代ローマのプトレマイオスという学者が書き記した観測器具です。今回は物の高さを計算するための角度を測定する道具として作成しました。分度器やおもり、糸、ストローなどの身近な材料を使って作成しました。分度器の直線部分にストローを取り付けたり、糸の先におもりをつけて分度器の直径に当たる部分の真ん中に取り付けたりして完成させました。さっそく近くのコンビニの広告塔の高度をみんなで測定、平均観測度数からタンジェントの値(ネット検索)を求め、地図(国土地理院のホームページの地図を利用)から求めた距離をかけて計算すると、約15mとの計算結果になりました。角度から物体の高さが分かるという貴重な体験をしました。

令和6年10月11日「気分爽快の野外レク」(五色姫海岸編)

9月に入って少ししんどくなっている教室生と一緒に、午後の活動の時間に久しぶりで五色姫海岸に出掛けました。広がる青空、白い砂浜、海面に反射してきらりと輝く太陽の光、そして爽やかな潮風を体一杯に感じることができました。おかげで子どもたちも指導員も気持ちが晴れ晴れとした午後のひとときとなりました。

(2024年10月17日記事作成)

令和6年7月16日「アイスキャンディーづくり」に挑戦

7月の「ものづくりタイム」でアイスキャンディーを作ってみました。学校では氷と食塩で水を凍らせる実験をしますが、その要領でアイスキャンディーづくりに挑戦してみました。

氷に食塩を投入して温度を測ると温度が約零下15℃近くまで下がりました。百均で購入したアイスキャンディー製作用の入れ物に乳酸菌飲料を入れました。途中、温度を計測しながら氷を足したり食塩を足したりして数十分、カチカチのアイスはできませんでしたが、シャーベット状のアイスキャンディーができました。

暑い午後のひととき、ちょっぴり涼しい「ものづくりタイム」を過ごすことができました。(味見した児童生徒によるとまあまあおいしかったそうです。)(2024年7月30日記事作成)

◆令和6年5月16日「マフィンづくり」

午前の時間帯に、本年度最初の調理実習として「マフィンづくり」をしました。材料は一般的には薄力粉、砂糖、牛乳、バター、卵、塩、ベーキングパウダーなどですが、ホットケーキミックスを使ったり砂糖なしでやってみたりと作り方もいろいろと工夫しました。

子どもたちは指導員に手順や方法を教わりながら手際よく調理をすることができました。活動の終盤にはこれまた手際よく手分けして片付けをすることができました。オーブンに入れて加熱し、時間が来てオーブンのドアを開けてみると、こんがりふっくらと焼けたマフィンケーキができあがっていて歓声や笑顔が沸き起こりました。

後で皆で試食しましたが、とってもおいしかったです。また、自宅でも作ってみたいという子どももいるなど、楽しい活動ができました。(2024年5月17日記事作成)

◆令和6年4月25日「べっこう飴(あめ)づくり」(今年最初のものづくりタイムを実施)

午後ものづくりの活動で、「べっこう飴(あめ)」づくりをしました。

今回は電子レンジとオーブントースターで作り上げました。

材料は砂糖と水だけです。

砂糖と水少量を混ぜて耐熱皿に入れて電子レンジで500Wで3分間熱しました。

時間が来て扉を開けてみると、砂糖水がまだ透明だったので続けて20秒間温めたところ、真っ黒になってしまって失敗でした。

再挑戦しようと今度は、2分間熱してから20秒間ずつ砂糖水の色を見ながら熱しました。これは成功してきれいなべっこう色になりました。アルミの容器に移してしばあく比喩足手おくと、あっという間に固まりました。グラニュー糖を使ったためか、あっさり系のべっこう飴でした。

オーブントースターでは加減がわからず見事に失敗、食べても苦く辛い味でした。

でも、1時間半の間、とても楽しくべっこう飴づくりをすることができました。

以上、ものづくりタイムの活動の報告でした。(2024年4月26日記事作成)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください