ますます、いよし。

ここから本文です。

掲載日:2024年7月1日

日常生活用具費の支給

在宅の重度の障がい者(児)及び難病等(対象疾病)による障がいがある方に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具購入等に必要な用具費の支給を行っています。

支給を希望される方は、購入前にご相談ください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、難病の方(障害者総合支援法に定める疾病に該当する方)が対象です。なお、対象者には18歳未満の児童も含まれます。

- 障害区分と程度、年齢要件、性能等を満たす場合、基準額と耐用年数に基づき、日常生活用具用具費を支給します。

- 原則1割を負担していただきますが、世帯の市民税課税の状況やサービスを利用する方の収入などにより、1か月の負担する上限額が定められています。

- 所得による制限があります。

- 介護保険制度が適用される方は、介護保険制度が優先となります。

日常生活用具とは

日常生活用具とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づいて支給され、日常生活上の便宜を図るための用具をいいます。日常生活用具は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律中、次の要件をすべて満たし、以下の用途及び形状のいずれかに該当するものと定義されています。

用具の要件

- 障がい者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

- 障がい者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの

- 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

用具の用途及び形状

- 介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マットなどの障がい者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの - 自立生活支援用具

入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障がい者(児)の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用することができ、実用性のあるもの - 在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器や視覚障害者用体温計などの、障がい者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用することができ、実用性があるもの - 情報・意思疎通支援用具

点字器や人工喉頭などの、障がい者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用することができ、実用性があるもの - 排泄管理支援用具

ストマ装具などの、障がい者(児)の排泄管理を支援する用具および衛生用品であって、障がい者等が容易に使用することができ、実用性があるもの - 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

障がい者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

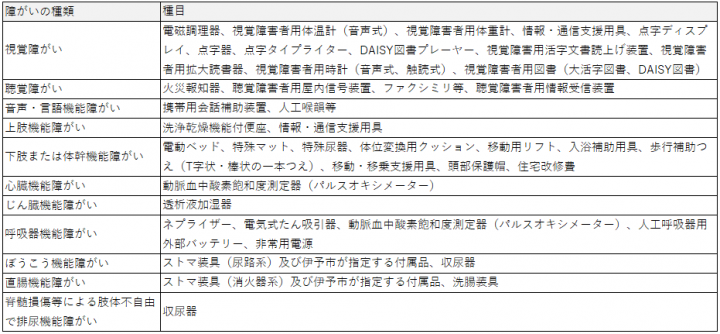

主な日常生活用具の種目一覧

※特定の条件に該当する場合は、紙おむつ等(紙おむつ、尿取りパッド)の支給ができます。

※令和6年4月1日から、支給対象種目に非常用電源を追加しました。

要件や対象物品等は担当までお問い合わせください。

利用者負担

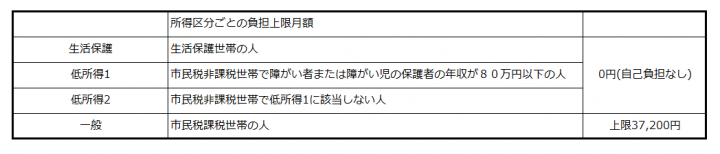

日常生活用具の利用者負担は、原則1割の定率負担となっています。ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。

※本人または配偶者が、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、日常生活用具支給の対象外となります。

日常生活用具支給までの流れ

- 相談・問い合わせ:

購入前に、用具の支給要件・支給品目等をお問い合わせください。 - 申請:

以下の申請に必要な書類等をそろえて、伊予市福祉課までご提出ください。 - 判定、支給決定:

必要な調査等を行い、適当であると認めた場合には、日常生活用具支給決定通知書及び日常生活用具費給付券を交付します。 - 日常生活用具受領および支払:

決定通知を受け取ったら業者へ連絡していただき、日常生活用具の注文、手配等を行います。日常生活用具を受け取る際は、支給券に必要事項を記入して業者に提出し、支給券に記載の利用者負担額をお支払いください。なお、日常生活用具の受け取り方法については、日常生活用具業者と直接ご相談ください。 - その他:

各品目の定められた基準額を超えた部分は自己負担となります。

申請に必要なもの

- 申請書

- 購入を希望する用具の見積書

※対象となる用具かどうか等について、伊予市福祉課にご確認ください - 身体障害者手帳または対象疾病(難病等)に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証)

- 同意書

- 個人番号確認のための書類(マイナンバーカードなど)

- 代理人が手続される場合は、代理の方の身元確認ができる書類

- その他

例)医師意見書、工事図面及び工事予定箇所の写真など

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください