ここから本文です。

掲載日:2022年6月9日

自立支援医療(精神通院医療)給付制度

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

対象となる方

精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象です。

症状が殆ど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

対象となる精神疾患

- 病状性を含む器質性精神障害(F0)

- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

- 気分障害(F3)

- てんかん(G40)

- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

- 成人の人格及び行動の障害(F6)

- 精神遅滞(F7)

- 心理的発達の障害(F8)

- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※1.~5.は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患です

給付対象となる内容例

- 診察(精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療)

- 診察時の投薬及び薬剤の支給

- 精神通院医療に係る往診

- デイケア

- 訪問看護

<対象外となる内容>

- 入院医療の費用

- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)

- 精神障害と関係ない疾患の医療費

受給者証の有効期間

受給者証の有効期間は1年以内です。

有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。更新の申請は、有効期間終了3ヶ月前から行うことができます。病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは伊予市役所福祉課までお問い合わせください。

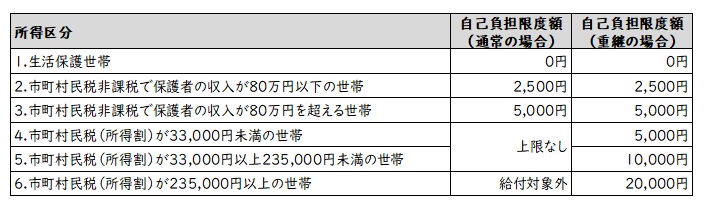

自己負担額

原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定されています。

※食事療養費、健康保険が適用にならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外です。

※上記「重継(重度かつ継続)」の範囲については、以下のとおりです。

・病名が、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方(ICDコードで、F0、F1、F2、F3、G40の方)

・3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方(詳しくは、通院中の医療機関の主治医にお尋ね下さい。)

・医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方)

新規、再認定申請に必要な書類

- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(PDF:70KB)

- 自立支援医療(精神通院医療)診断書(PDF:20KB)、または精神障害者保健福祉手帳用診断書(PDF:124KB)

※精神障害者保健福祉手帳を同時申請する場合に必要です - 「重度かつ継続」に関する意見書

※精神障害者保健福祉手帳用の診断書の場合に必要となることがあります - 医療保険証の写し

※社会保険、共済保険の方・・・被保険者と本人の名前が印字されている面の写し

※国民健康保険の方・・・・・・同じ保険証をお持ちの方の全員分の保険証の写し

(受給者と記号・番号が同じ方全員分) - 同意書(PDF:109KB)

※社会保険、共済保険の方・・・被保険者と本人の氏名の記入をお願いします。

※国民健康保険の方・・・・・・同じ保険証をお持ちの方の全員分の氏名の記入をお願いします。 - ④の医療保険証の対象者のマイナンバーカード

※通知カードの場合は、それぞれ本人確認ができるものが必要(運転免許証、パスポート、障害者手帳など写真付のもの。写真付でない身分証明の場合は、健康保険証や年金手帳など2点必要) - 印鑑(認印)

- 生活保護受給証明書

※生活保護を受けられている方のみ必要となります

適用までの流れ

- 治療開始前に、自立支援医療(精神通院医療)診断書、または精神障害者保健福祉手帳用診断書ほか必要書類をご準備の上、伊予市役所にて申請を行ってください。

- 受理後、申請内容等の審査を行い、精神通院医療が必要と認められれば、支給決定を行います。

- 決定後、県から受給者証が発行されますので、指定医療機関に直接送付します。

※一部、受給者証を自己管理されている場合には、申請者宛てに送付しますので、指定医療機関に提出してください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください